„Paradiese ohne Langeweile“

Für Wahl-Großfamilien: Wohnungen mit (Hängenden Gärten) vom Weiler bis zur Stadt – präsentiert Rike Riccarda Reutlinger (RRR) ein wegweisendes städtebauliches Zukunftsmodell, in dem sie die veränderte Wohnsituation Einzelner, aber auch mehrerer Personen hinterfragt.

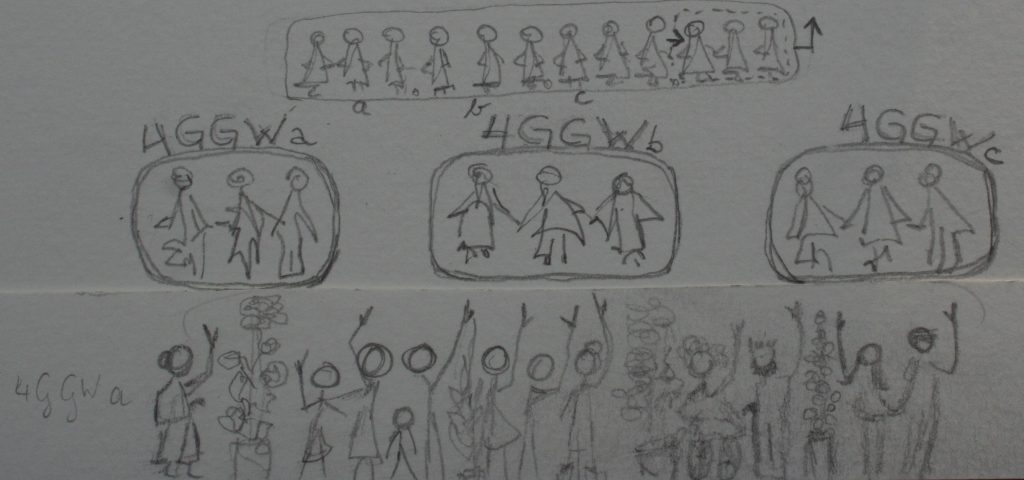

Im „Die 4GGW – Die 4 Generationen GrünWeiler Idee“. unternimmt Reutlinger den Versuch, Ideen und Anregungen bildlich darzustellen.

Corona: zu zweit ist man weniger allein, zu etwa 14 gut aufgehoben und unterstützt in der Wahlgroßfamilie. Seelische Zusammenbrüche bei den Alleinlebenden und ein rasantes Ansteigen der Gewalt und des Gewaltpotentials in Kleinfamilien verlangen nach neuen gesellschaftlichen Strukturen, verbunden mit passender Architektur und einem Ergrünen der Städte.

Mit ihrem Modell „Die 4GGW – 4 Generationen Grün WeilerIdee“ greift sie die Nachbarschaftskonzeption der ehemaligen Bauhaus-Schülerin und späteren Architektin und Stadtplanerin Lotte Stam-Beese auf. Das Modell von RRR erweitert die Konzeption von Stam-Beese um Gartenanlagen und grüne Oasen. Ihre Wohn-Stadt beinhaltet Generationenprojekte, indem vielfältiges und individuelles Leben ermöglicht wird: grün und kunterbunt.

Inzwischen sind wir so individualisiert, die Mitglieder der Blutsverwandten versprengt über die ganze Welt auf der Suche nach Arbeitsplätzen; die Alten, Mittleren und Jungen in jeweils verschiedene Arbeits-, Lebens- und Erlebniswelten ausgegliedert, sodass viele, wenn nicht die meisten, sich isoliert und an den Rand gedrückt fühlen in einer Welt, die täglich komplexer und damit unüberschaubarer wird. Immer mehr verletzliche Menschen fallen aus dem System, werden körperlich und/oder seelisch krank, drogenabhängig, kriminell …. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.

Das neue Wohnprojekt „4GGW“ kann eine völlig neue Gesellschaftsform begründen, die gänzlich ohne Unterschiede von Religion, Hautfarbe und Milieus auskommt. „Das 4GGW ist eine neue sozio-architektonische Idee. Es soll die Vorteile und Stärken der traditionellen Großfamilie im Weiler verbinden mit der Freizügigkeit und Offenheit der multikulturellen industriell geprägten singularisierten Gesellschaft unserer Zeit und ihren kulturellen und technischen Angeboten“, so Rike Riccarda Reutlinger: „Der neue Wohnort gewährt dem Einzelnen genügend privaten Raum und Abgeschlossenheit, ohne ihn in die Anonymität zu verbannen. Das Interesse aller trifft sich in der Nutzung und im Genießen des Gartens, der nach demokratischen Spielregeln verwaltet wird.“

Reutlingers Idee „Die 4GGW“ ist über mehrere Jahrzehnte gereift. Durch Beobachtungen, einer Affinität zur Architektur, nicht zuletzt durch die Liebe zu sozialen und demokratischen Problemlösungen. Ihr Ideenkosmos entspringt dem Studium von Fachliteratur, und dem Erkunden bestehender MehrGenerationenGemeinschaftsSiedlungen in Frankreich, England und Deutschland, sowie sehr vielen wertvollen Gesprächen .

An welche Interessensgruppen richtet sich ihr Wohnmodell? „Meine vorgeschlagenen Konstruktionen sollen umgesetzt werden für Leute mit eher mittlerem und geringem Einkommen. Also diejenigen, die keine oder nur geringe Chancen auf dem freien Immobilienmarkt haben, eine ihren Bedürfnissen adäquate Wohnung zu mieten, bzw zu kaufen.“

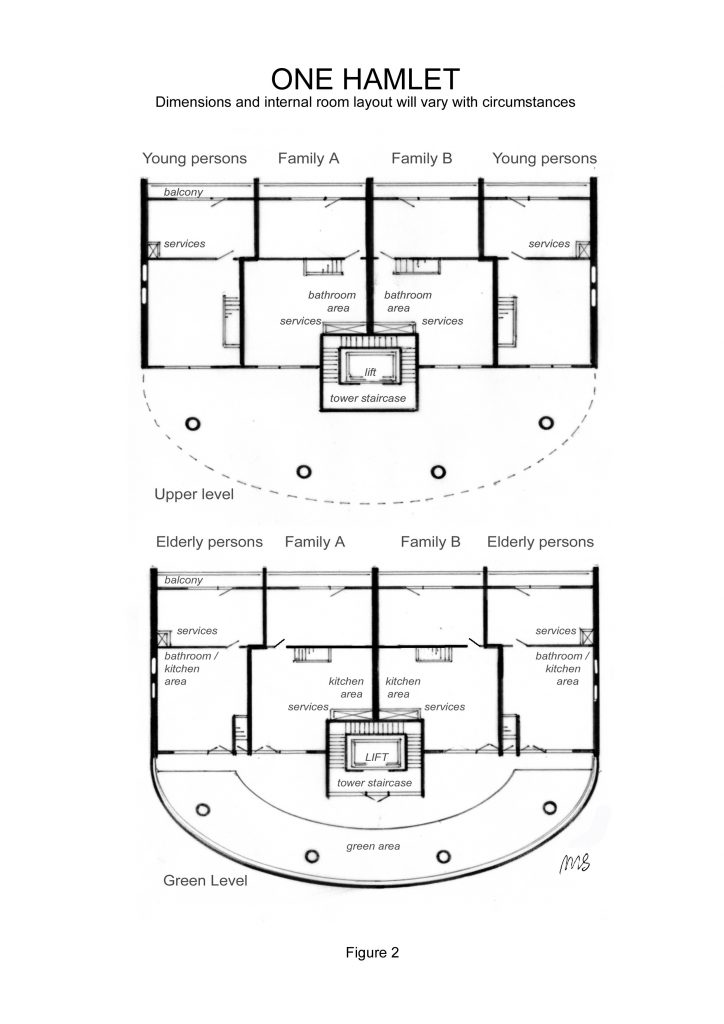

Wie schaut nun das gemeinsame Wohnen und Leben im grünen Weiler aus? Da hätten wir die Grünebene. Sie besteht aus Wohnungen ( für Ältere oder Behinderte, jeweils östlich und westlich um die zwei unteren Wohnungsteile der Familien-Wohnungen . Davor liegt die Gartenfläche mit dem Treffbereich um die Lift/Treppeneinheit. Weitestgehend für junge Leute ist die Obere Ebene gedacht, die aus den Kinderzimmern der Familien und den Wohnungen für die jungen Leute besteht. Deren Zugänge zur Grünebene sind Außentreppen. Hier ergeht generell eine Einladung an alle Architektinnen und Architekten, ihr Wissen und ihren Gestaltungswillen einzubringen.

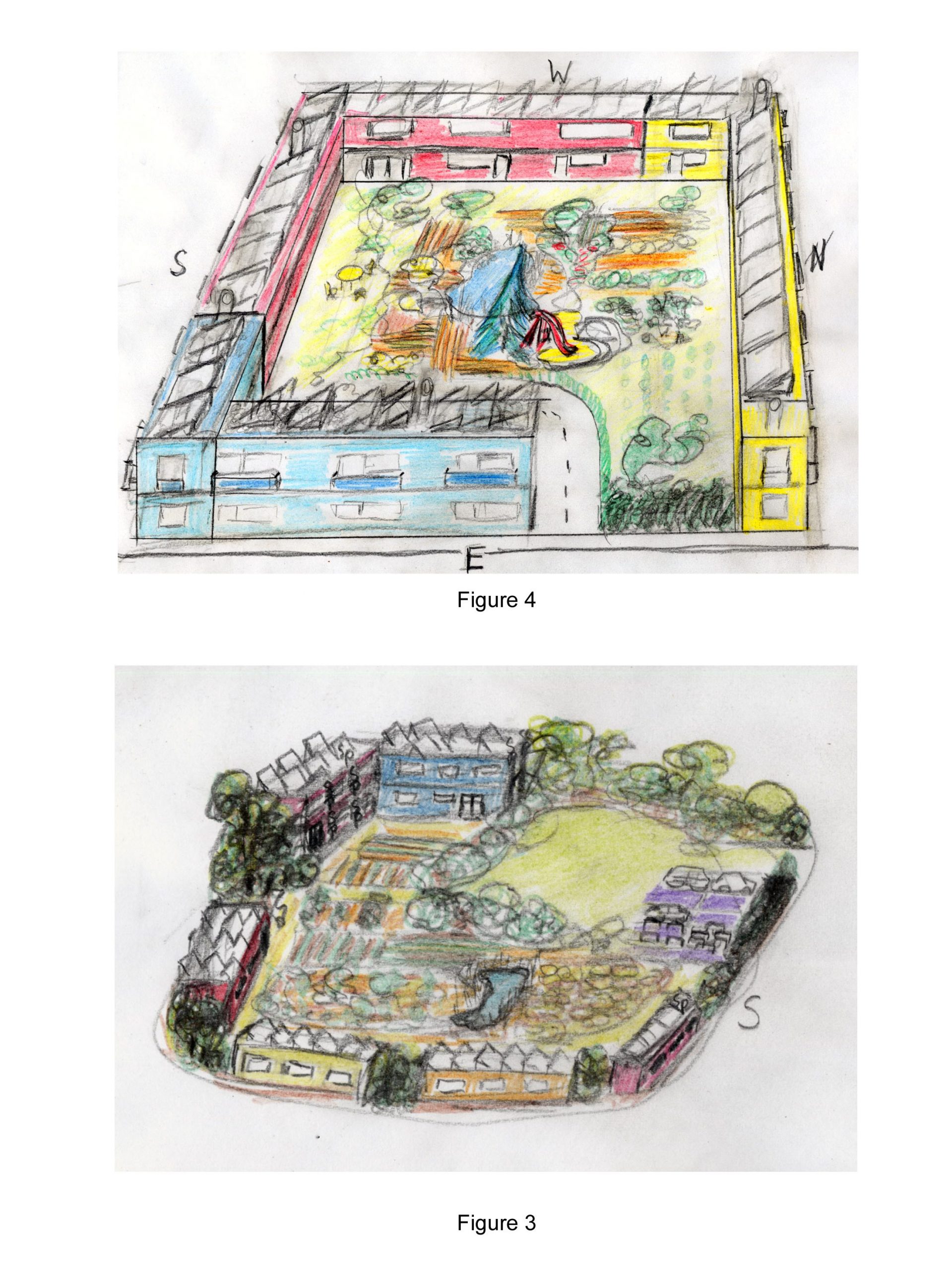

Im Mittelpunkt dieser Wohnanlage ist immer die Gartenfläche. Sie befindet sich auf der Südseite, der Grünebene. Sie sollte laut RRR-Plan möglichst so groß wie die Wohnfläche einer Ebene sein.

Alle Haupteingänge sollen sich zu ihr hin öffnen, einschließlich der Feuertreppe. Die Grün/GartenFläche ist nicht nur der gemeinschaftlich verwaltete Raum des Weilers, sie ist auch das wahre Zentrum einer sich selbst schützenden Gemeinschaft.

In der großen Halbpyramide der dargestellten Modellanlage befinden sich Gesellschaftsstätten wie der Konzertraum/ Kulturhalle, Sporthalle, Werkstätten, Studios, Ateliers, weitere Infrastruktur-Einheiten und kleine Geschäfte.

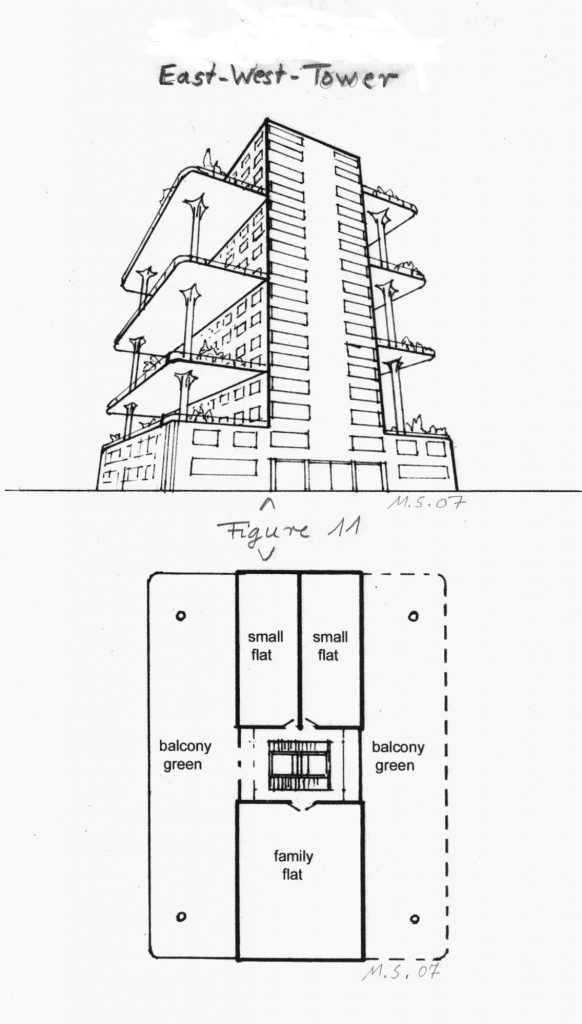

Durch die kleinen Balkons auf den Rückseiten der Wohn-türme ist jede/r/m die Möglichkeit gegeben, sich individuell und kreativ darzustellen, um sich so aus der Anonymität der Masse abzuheben.

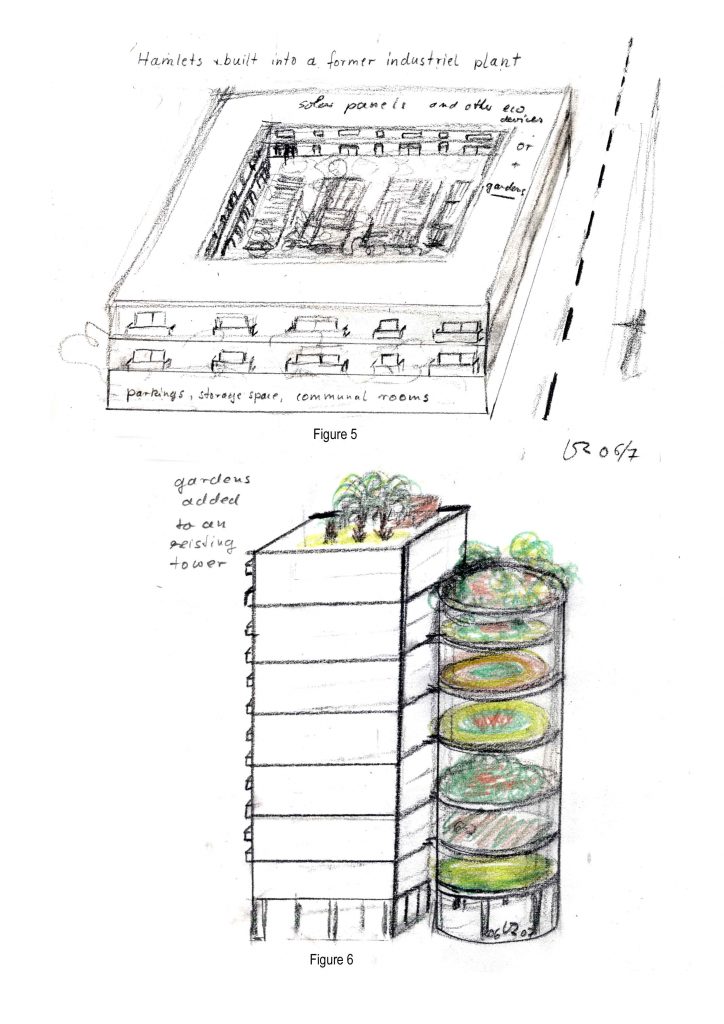

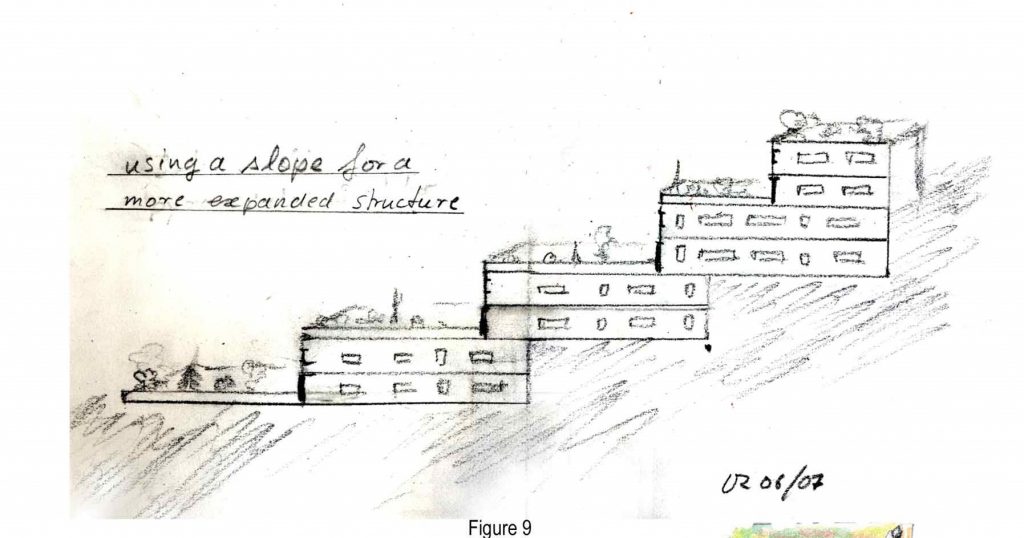

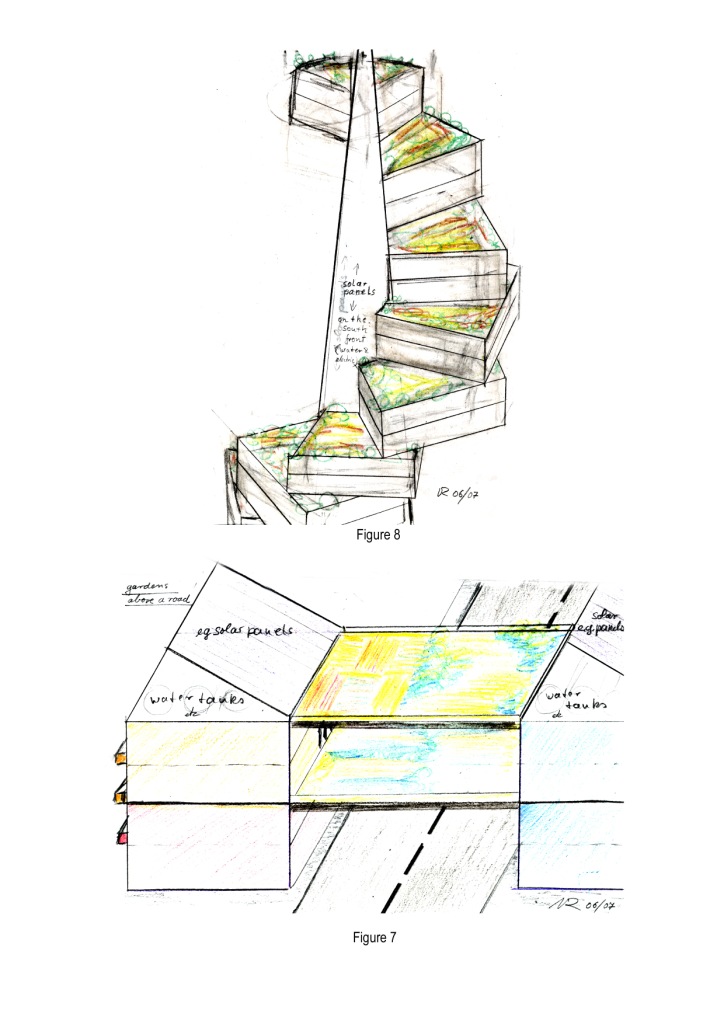

Neben Gemeinschaften auf dem Land bieten sich weitere Formen an. Z.B.zwei bis vierstöckige Häuser mit Gärten über der Straße. Einbauten in aufgegebenen Industrieanlagen oder aufgegebenen Verkaufsflächen könnten andere architektonische Lösungen darstellen. Beim Bauen von 4 GGWs will man nicht weitere sozial unverträgliche ‚Kaninchenställe‘ bauen – mögen sie noch so luxuriös sein – bietet sich das Bauen von Solidartürmen an.

Die können natürlich ganz verschieden geformt werden, selbst wenn man die gleichen Bauteile verwendet. Alle diese Ideen warten auf architektonische Gestaltung,

und vor allem, Ausführung in der Realität preiswerten und nachhaltigen Wohnungsbaus. Die Garten-Wohntürme werden dann preiswert, wenn man vorgefertigte Module verwendet und die Gärten statisch abkoppelt mit Stegen oder Gelenken, die mit den Grünebenen verbunden werden. Da sie übereinander liegen, ist absolute Dichtigkeit nicht notwendig, also kein hoher Kostenfaktor. Eine andere Lösung wäre die z.B. die Adaption aufgegebener industrieller Bauten und Verkaufsflächen. Auch ausgemusterte Verwaltungsgebäude können passend umstrukturiert werden, wenn statt anliegender Gartenbalkons „Gemüsetürme“(s.Modell, gerne auch 4- oder 6- eckig) erstellt würden mit Stegen zu den Weiler-Ebenen.

Das Angebot an Wohnraum mit Grünflächen definiert nicht nur Komfort und Nachbarschaft, sondern auch weitgehend die Chancen auf (Aus)Bildung, Sicherheit, Gesundheit und Akzeptanz in unserer Gesellschaft.

Wie fällt abschließend das Fazit von Ulrike Riccarda Reutlinger über das Wohnen im Grünweiler aus: „Ich selbst würde liebend gerne in einem solchen Weiler leben“.

Wenn ich es mir so recht überlege: ich glaube, ich auch.

Peter Köster, Kurator

Da Gemeinschaften, vor allem mit gemeinsamer Gartenfläche, ein gehöriges Konfliktpotential bergen, gibt es ein Demokratie- und Schieds- Regelwerk,(fig..3..)) das im Mietvertrag bzw. in der Kaufurkunde verankert und bindend ist:

Die selbstverwaltete gemeinsame Gartenfläche des Weilerplanes dient nicht nur der Freude am Garten, sondern ist auch Vehikel für demokratische Prozesse, für graduelles Lernen von Selbstverantwortung und Gemeinschaftlichkeit, vom Weiler bis zur Stadtverwaltung. (Fig 3.)

a) Demokratischer Aufbau

1. Ab dem Alter von 8- 9 Jahren hat jedes Weilermitgied aktives und passives Wahlrecht. Alle Wahlberechtigten bilden das WeilerParlament (WP)

2. Das WP entscheidet ueber die Wahlmodi je nach Gegenstand z.B. Garten, Veränderungen, Reparaturen, Ruecklagen etc. einmal im Monat findet eine Versammlung statt.

b) Streitschlichtung

1. Zur Streitschlichtung ist ein Parlament zu aufwendig und evtl. auch unmenschlich. Deshalb sollten die Weiler oder Weiler – Parlamente eine/n Obfrau/mann waehlen.

2. Die betroffene/n Person/en sollen auch die Wahl haben, ei – ne/n Obfrau/mann aus einem anderen Weiler zu bestellen oder hinzuzuziehen, damit möglichst weitgehende Objektivität hergestellt wird.

3. Kann dennoch keine Einigung erzielt werden, muss die Sache dann doch vors WeilerParlament oder vors Solidar-Parlamen.

Das CoronaVirus hat Vieles verändert, auch die Dringlichkeit von Änderungen in unserem Zusammenleben und unserer Wohnsituation. Zu zweit ist man weniger allein, zu etwa vierzehn gut aufgehoben und unterstützt in der Wahlgroßfamilie, auch Weilergemeinschaft genannt.

Seelische Zusammenbrüche bei den Alleinlebenden und ein rasantes Ansteigen der Gewalt und des Gewaltpotentials in Kleinfamilien verlangen nach neuen gesellschaftlichen Strukturen, verbunden mit passender Architektur und einem Ergrünen der Städte.

Wie Frank Schirrmacher in einer Studie zeigte (s. Anhang2), hat in Notsituationen die Großfamilie die höchsten Überlebenschancen. Gibt man ihr nun einen mittelgroßen Garten und eine demokratische Konfliktlösungsregel an die Hand, wird sie stadttauglich, kann behinderte Menschen und Leute mit verschiedenen kulturellen Hintergründen integrieren und , in aufeinander – bauenden Gemeinschaften , sogar Großstaedte bilden.

Die WeilerGroßfamilie setzt sich zum Beispiel zusammen aus 2 Famlien (Eineltern- und Zweielternfamilien) mit Kindern, 2 älteren Parteien, Singles oder Paaren, und zwei jüngeren, evtl ca. 16-36 jaehrigen Parteien, Singles oder Paaren.

Hilfreich wäre vor allem, wenn leerstehender umbauter Raum nicht absetzbar wäre, sondern endlich besteuert würde. Fig.6

Das Angebot an Wohnraum definiert nicht nur Komfort und Nachbarschaft, sondern auch weitgehend die Chancen auf (Aus)Bildung, Sicherheit, Gesundheit und Akzeptanz in unserer Gesellschaft.

SolidarOstWestTurm

Mehrere Solidartürme(MM)

Hängende Gärten

Das Angebot an Wohnraum definiert nicht nur Komfort und Nachbarschaft, sondern auch weitgehend die Chancen auf (Aus)Bildung, Sicherheit, Gesundheit und Akzeptanz in unserer Gesellschaft.

VI Mischungen

die WeilerGemeinschaften und Solidartürme ermöglichen das Zusammenleben Menschen verschiedener Kulturen . Sie integrieren auch leichter Menschen mit Behinderungen.

Ich selbst würde liebend gerne in einem solchen Weiler wohnen.

Möglich ist auch (bei abgasreduzierten Fahrzeugen), eine Gartenerstellung über Straßen zwischen Häusern. Fig.7

4. Konstruktionsprinzipien

a) Material,Qualität b) NiedrigEnergieBauweise

Um die Häuser gut und trozzdem günstig zu bauen, schlage ich Modulbauweise vor mit gutdämmendem Material und evtl verrückbaren Zwischenwänden. . Gemeinsame Ver-und EntsorgungsSchächte sollrten auch nachträgliche Einbauten von getrennten Trink-und Brauchwassersystemen zulassen.

Das passende Modell wird gerade erstellt. Es wird außer den Weilern mehrere Kulturstätten -räume ,Werkräume, Gesundheitsdienste und Cafés bezw Restaurants und evtl auch Geschäfte beherbergen.

Wie bei allen Solidartürmen sind an der Rückseite kleine Balkons, die individuell gestaltet werden dürfen, um jede/n Bewohner/in aus der Anonymität zu heben.

Individueller Kreativität wird hier Raum gegeben (natürlich ohne Porno- und Gewaltdarstellungen)

VIII Die Gartenfläche

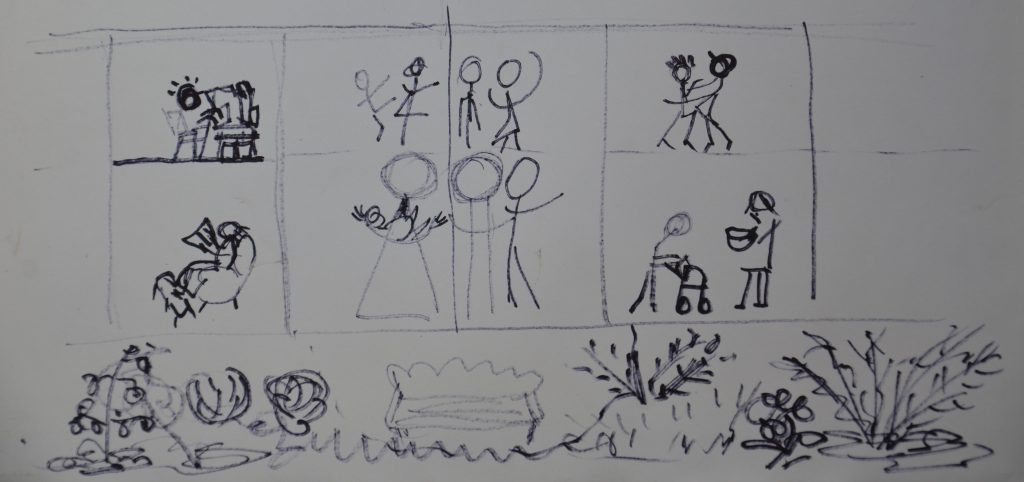

dient nicht nur der Gartengestaltung, sondern auch dem Sich-Begegnen, kleinen und großen Feiern, gemeinsamen Mahlzeiten und fröhlichen Spielen.Dabeientstehtfast automatisch gemeinsames

Lernen und Unterstützen. s. auch Demokratische Prozesse.

IX das Areal drumherum

sollte Schulen, Kindergärten, Sportplätze etc enthalten.

Auch Wiesen und Wasser und Bäume sind willkommen

ANHANG I

Die 4 Generationen GrünWeiler (4GGW) Idee

I Die Idee

a) Das 4GGW ist eine neue sozio-architektonische Idee. Es soll die Vorteile und Stärken der traditionellen Großfamilie im Weiler verbinden mit der Freizügigkeit und Offenheit der multikulturellen industriell geprägten singularisierten (in England gibt es inzwischen ein Ministerium gegen Einsamkeit) Gesellschaft unserer Zeit und ihren kulturellen und technischen Angeboten.

Der Weiler gewährt dem Einzelnen genügend privaten Raum und Abgeschlossenheit, ohne ihn in die Anonymität zu verbannen. Das Interesse aller trifft sich in der Nutzung und im Genießen der Grünflaeche, die nach demokratischen Spielregeln verwaltet wird, wie auch alle anderen möglichen Reibungspunkte, die der Selbstverwaltung unterliegen.

b) Ich bin keine Architektin, So sind die Grafiken denn auch keine Pläne oder

Entwürfe , sondern nur der Versuch, Ideen und Anregungen bildlich zu machen . Die Hoffnung besteht, dass sie als Anregung dienen möchten für architektonische Modelle und Verwirklichungen .

c) Nichtsdestoweniger sind diese Ideen durch 4 Jahrzehnte gereift in Beobachtung, Vorstellung, der Liebe zur Architektur und der Liebe zu sozialen und basisdemokratischen Problemlösungen. Gefestigt haben sie sich durch jede Menge Fachliteratur und Diskussionen mit interessierten Verwandten, FreundInnen, Bekannten und anderen ZeitgenossInnen. Um diese Ideen nun, da die Zeit reif ist, auch vorstellen zu können, habe ich keine Fußnoten erstellt und nur eine minimale Bibliographie aufgeführt., ohne jeweils Zitate zuzuordnen.

d) Die vorgeschlagenen Konstruktionen möchten gebaut werden für Leute mit eher mittlerem, unterem mittlerem, mittlerem, geringem und keinem Einkommen. Das sind fast ausschließlich diejenigen, die keine oder nur sehr geringe Chancen auf dem freien Immobilienmarkt haben, eine ihren Bedürfnissen adäquate Wohnung zu mieten, bzw zu kaufen. Reiche und Leute mit gehobenem Einkommen können sich die Wohnungen erwerben, die sie für angemessen halten, obwohl auch sie weitgehend unter Isolierung und einer luxuriösen Abart von Ghettoisierung leiden.

a) c) d) soziale und kulturelle Zielsetzungen e) „grüne“ Ziele

a) Nutzung

b) Regeln

II Die Grundeinheit WEILER

- siehe oben

1 oder 2 Parteien sollten von anderer ethnischer oder kultureller Herkunft sein.

1 oder 2 Parteien könnten behindert sein oder behinderte Mitglieder haben, da das Grüne Stockwerk im Regelfall barrierefrei ist.

Alle Parteien haben vollständige, abgeschlossene Wohnungen. Alle Haupteingänge (auch die Feuertreppen) öffnen sich zur gemeinschaftlichen Gartenfläche, die eine Gesamtfläche haben sollte, die evtl einer Wohnebene entspricht. (die Gartenflächen der Skizzen sind minimal)

- Kulturelle und soziale Zielsetzungen

- gutwilliges Miteinander aller erwachsenen Mitglieder eines Weilers (= MeW)

- gutwilliges Miteinander aller Kinder und Jugendlichen MeW

- gutwilliges Miteinander Erwachsener, Jugendlicher und Kinder MeW

- gegenseitiges Lernen von Handwerken und Künsten zwischen MeW und MeT (Mitglieder eines Turms)

- gegenseitiges Weitergeben von Wissen zwischen MeW und MeT

- gegenseitiges Ausüben von Toleranz zwischen MeW und MeT

- gegenseitiges Anerkennen verschiedener kultureller Eigenheiten

- gegenseitiges Anerkennen verschiedener Sprachen, aber Verständigung in Deutsch als allgemeiner Umgangssprache

- gegenseitiges Anerkennen verschiedener Sitten , Werte und Gewohnheiten

- Der Weiler/Turm soll helfen

- sich an demokratische Verfahrensweisen zu gewöhnen von Kindheit an

- erst als Zuhörer bis zum 9. Lebensjahr

- dann als Teilnehmer mit passivem und aktivem Wahlrecht ab dem 9. Jahr

- sich an das Teilen von Raumnutzung zu gewöhnen

- sich an das Teilen von Fürsorge zu gewöhnen, für Behinderte, für Alte , für Pflanzen, für Tiere etc

- sich an das Fürsorgen für alle Lebewesen zu gewöhnen

- Der Weiler/Turm soll helfen, Verantwortung zu lernen

- in einer übersichtlichen Gruppe, mit Leuten, die man kennt

- für sich selbst in einer (im wesentlichen) hierarchie-freien Gemeinschaft

- für die Gemeinschaft, in der man lebt, unabhängig von den dort herrschenden Bekenntnissen und Traditionen

- als Repräsentant seiner Gemeinschaft

- als Repräsentant auf einer höheren Verwaltungsebene, höheren Ebenen

- für seine unmittelbare Umwelt und die weitere Umwelt.

- Erste Ökologische Zielsetzungen sind

- zu lernen, sich auf alternative Energieträger einzulassen

- zu lernen, Trinkwasser zu sparen

- zu lernen, Recycling optimal zu nutzen

III Visualisierungen

A Der Ländliche Weiler

B Weiler-Wohnungen in mehrstöckigen Häusern

1.Der Weiler

fig 2 – 12 Mögliche WeilerRealisierungen

1. Der Weiler

a) das Grüne Stockwerk (sk2a)

b) das Obere Stockwerk (sk2b)

- die Gartenfläche

- die Balkons (auf der Rückseite)

A: ein Weiler auf dem Lande (figure 3)

a) Die Grünebene

besteht aus Wohnungen (mit variablen, beweglichen Wänden) für Ältere oder Behinderte, die jeweils östlich und westlich um die zwei unteren Wohnungsteile der FamilienWohnungen mit jeweils einem großen Eingangs-Wohnzimmer-Essraum-Küchen-raum, einem Eltern-Wohnschlafraum und der Treppe zum Obergeschoss ; und vor allem , der Gartenfläche mit dem Treffbereich um die Lift/Treppeneinheit, falls das Haus mehr als 4 Stockwerke hat.

Die Farben zur Grünseite sollte durch Konsens oder Mehrheit bestimmt werden.

b) Die Obere Ebene

besteht aus den Wohnungen (mit variablen , beweglichen Wänden) für junge Leute um die oberen Raeume der Familienwohnungen mit 2-3 Wohnschlafräumen und einem großen Bad.

c)Die Gartenfläche – auf der Südseite –

befindet sich auf der Grünebene. Sie sollte wenigstens so groß wie die Wohnfläche einer Ebene sein, möglichst größer. Alle Haupteingänge sollen sich zu ihr hin öffnen, einschliesslich der Feuertreppe.

Es liegt in der Verantwortung jedes einzelnen Weilers, die Gesamtfläche insgesamt zu verwalten auf Konsensbasis oder mehrheitlich.

d) Die Balkone – auf der Nordseite oder jeweiligen Rückseite –

dienen vor allem dazu, Zugang zu schaffen zu den Flächen um die Glastüren, die jedeR individuell gestalten kann in jedwedem Stil oder Farbe, solange sie/er keine Gewalt- oder PornografieDarstellungen anbringt. So hat jeder Einzelne die Gelegenheit, Individualität auszudrücken, und zwar sichtbar für alle Welt.

Das ist besonders wichtig im weiteren Umfeld von Massensiedlungen, als auch im engen Weilerumfeld, wo ziemlich viel Anpassung, Toleranz, und auch Verzicht gelebt werden will.

2. Größere Einheiten

a) 3 Weiler um einen gemeinschaftlichen Garten/Hof

b) Weiler in einer früheren Industrieanlage

c) Weiler in Siedlungshäusern mit Gärten über einer Straße

d) Weiler in Hanglage

3. SolidarTürme sind Hochhäuser. mit 7 oder mehr Weilern, die ergänzt werden müssen

- durch eine Mehrzweckhalle,

- durch Handwerk-und KunstStudios/Ateliers und einen Werkraum,

- durch ein ServiceZentrum mit Läden und aehnlichem,

- durch soziale Einrichtungen wie zB. einer Kinderkrippe, einer Pflegepraxis- und/oder Arztpraxis,

- durch ein Café und einen Gastraum auf dem Dach,

- durch Fahrrad- und AutoGaragen-und Stauräume in den Kellergeschossen.

a) Balkonseite saehe aus wie ein Mosaik mit allen möglichen Farben)

b) eine HalbPyramide

c) eine Spirale in Treppenform aus Weilern

d) ein OstWestTurm

e) ein Gartenturm, einem schon existierenden Hochhaus zugeordnet

f) Michaels Modellbau mit mehreren Hochhäusern

4. Sehr wünschenswerte Bauprinzipien

a) Um lebenswerten Wohnraum für uns und nachfolgende Generationen zu bauen, sollte man nur nachhaltige Materialien verwenden. Wenn dies aus verschiedenen Gründen nicht immer möglich sein sollte, so kann man trotzdem isolierende, hochwertige Bauteile in Serienfertigung so günstig produzieren, dass staatliche, städtische und private Bauträger nicht überfordert wären, guten Schall- und Wärme isolierten Wohnraum zu bauen und Geringverdienern zur Verfügung zu stellen.

Einsparungen beim Bau der Türme wären evtl auch möglich, wenn man die Wohnseite von der Gartenseite statisch trennte und mit beweglichen Zugangsteilen verbände, da die Gartenseite sehr viel schwerer würde als die Wohnseite.Die Gartenseite müsste nicht absolut wasserdicht sein, da ja beim streng vertikalen Turm alle Gärten übereinanderlägen .

- Ist es noch notwendig, auf die Unabdingbarkeit von NiedrigEnergie- Bauweisen, Wasser-recycling und Sonnennutzung hinzuweisen?

IV Örtlichkeiten

1. auf dem Lande

Die einfachste und möglicherweise auch billigste Bauweise von 4GGWeilern ist draußen auf dem Land, wo ja auch die traditionellen Weiler zu finden sind. Auf den ersten Blick scheint das optimal; aber wenn man an Arbeitsplätze, Schulen und Geschäfte, Ausbildung, Ärzte und kulturelle Angebote denkt, sieht man sofort die Nachteile der Lage.

2. in einem( kleinen) Dorf

scheint die Situation schon angemessener zu sein, stößt aber möglicherweise vorerst an Grenzen sozialer Toleranz. Demokratisches Miteinander (s.Kapitel……….)und die kulturellen Möglichkeiten des Weilers könnten diese aber auf Dauer aufbrechen und das Leben im Dorf bedeutend erweitern..

3. in einem großen Dorf oder in einer kleinen Stadt

können mehrere Weiler Dörfler und Städter in ihre Aktivitäten einbinden, sodass in relativ kurzer Zeit ein befruchtender Austausch entstehen kann. 2-4 stöckige Häuser, Einbauten in aufgegebenen Industrieanlagen oder aufgegebenen Verkaufsflächen könnten die architektonischen Lösungen darstellen.

4. In großen Städten und Großstädten

stellt sich die Frage, wie man möglichst viele Leute auf möglichst wenig Grundfläche unterbringt. Wenn man darüberhinaus keine weiteren sozial unverträglichen Kaninchenställe bauen will, – und mögen sie noch so luxuriös sein -, bietet sich das Bauen von Solidartürmen an. Die kann man natürlich ganz verschieden gestalten, selbst wenn man die gleichen Bauteile verwendet. Einige Möglichkeiten habe ich ja schon skizziert. Wie die Satellitenstädte der 70er Jahre und andere Experimente gezeigt haben, ist es wichtig, gerade schwer vermittelbare Arbeitssuchende und ethnische Minderheiten in bestehende Gemeinschaften zu integrieren und zu möglichen Jobs zu bringen und nicht weit draußen vor die Stadt in gärende Gettos zu pferchen . Kulturelle Integration geschieht nicht ohne die räumliche. Ab dem Augenblick, in dem leerstehende Industrie-oder Verkaufs/Lager- flächen nicht mehr steuerlich absetzbar wären , sondern wie anderer Grund und Boden auch besteuert würden, stünden in kurzer Zeit reichlich Flächen und zu sanierende oder abzureißende Gebäude bereit, die nur darauf warten, in Weiler Wohneinheiten umgewandelt zu werden oder ihnen Platz zu machen.

Wie schon im Kapitel Solidartürme aufgeführt, ist die Bereitstellung selbst-zu-verwaltender Gemeinschaftsräume unabdingbar. Dazu gehören dann bei größeren Komplexen auch Schulen, Kindergärten, Jugendzentren, Krankenhäuser, Administrationsräume, Sportstätten etc. dazu. Wenn diese Einrichtungen unter Mitwirkung und Mitverantwortung derer errichtet werden, fuer die sie gemeint sind, dann wird Vandalismus nur selten auftreten und wenn doch, höchstwahrscheinlich schnell wieder zurückgehen.

V 4 Generationen

a)Der Westen (und die Tendenz verbreitet sich rasant in der ganzen Welt) leidet generell am Auseinanderbrechen der Familien, selbst der Kleinfamilien, als folge der von der Wirtschaft geforderten Mobilität. //////Mein eigenes Beispiel: 1 Kind arbeitet in einer dt Firma in Südamerika, das andere traf eine Wahl zugunsten von Freundschaft und verlor dadurch einen guten Arbeitsplatz//////Meine GrünWeiler Idee kann und will die Bande der Blutsverwandtschaft weder durchtrennen noch ersetzen, aber sie möchte allen Generationen einen Weg aus Isolierung und Gettoisierung ermöglichen. Während die Weilerbewohner über die Nutzung der Gartenflaeche diskutieren, lernen sie sich kennen, evtl respektieren, und das vielleicht sogar unkomplizierter als zwischen Familienmitgliedern, da keine innerfamiliaeren Traumata dazwischenfunken.

b) Junge Familien mit Kindern

brauchen Hilfe beim Aufziehen ihrer Kinder, und nicht nur, wenn beide ausserhalb des Hauses arbeiten. Da das Problem der zersplitterten Großfamilien nun schon seit mehreren Generationen besteht, sind alte Erziehungskonzepte verlorengegangen und neuere widersprechen sich alle paar Jahre, sodass eine angstbeladene Athmosphäre von grundlegender Unsicherheit in sehr, sehr vielen Familien regiert. Jeden Tag lesen wir in der einen oder anderen Zeitung, eine tragische Geschichte über elterliches Versagen, Hilflosigkeit, Verzweiflung und daraus resultierende Gewalt gegenüber den Schwächsten der Gemeinschaft. Allein die sehende und hörende Gegenwart anderer, die sich – in gewisser Weise – zugehörig fühlen, und solcher, die sich mitverantwortlich fühlen, würde nicht nur das Leben vieler Kinder retten, sondern die körperliche und seelische Gesundheit vieler Tausender. Als Nebeneffekt würden allen Beteiligten physikalische und seelische Räume erschlossen, die eher von Geboten geordnet, als durch Verbote eingeengt würden.

c) Wenn Kinder

andere Kinder als Nachbarn haben, und dazu noch eine Reihe vertrauenswürdiger Erwachsener außer den Eltern, an die sie sich wenden können, so kann man ihnen generell eine glücklichere und gesündere Kindheit und Jugend vorraussagen, als sie ohne diese Kontakte haetten. Wenn sie denn außerdem in der Erde wuehlen, sie riechen und formen koennen, Pflanzen saeen, großziehen, ernten und essen koennen, sind die erstenWeichen fuer ein erfüllendes Leben gestellt.

d) Ältere Leute

sehnen sich oft nach Enkeln, der Freude, Ihnen nahe zu sein, mit Ihnen zu spielen, zu werkeln, Ausflüge zu machen, etc. Die meisten wollen damit aber nicht Sozialdienste wie Krippen, Kindergärten oder Ganztagsschulen ersetzen, sondern die gemeinsamen Zeiten wählen oder mitbestimmen können. Sie freuen sich, wenn sie ihre Energie und ihr Können weitergeben dürfen, anstatt vom normalen gesellschaftliche Leben räumlich und geistig getrennt zu werden und als Parasiten der aktiv Erwerbstätigen abgestempelt und ausrangiert zu werden, auch wenn die AusrangierEinrichtungen noch so komfortabel sind. In einem Weiler wird ihre Anwesenheit geschätzt und ihre Mitarbeit gebraucht. Da gibt es reichlich zu tun, wozu keine Bärenkräfte erforderlich sind. Gebraucht und Anerkanntwerden würden bei vielen besser wirken als manche teure Medizin.

e)Junge Leute

um die 16 möchten zwar von ihren Eltern unabhängig sein bzw. werden, sind aber trotzdem meist recht dankbar fuer Rat und Aufmerksamkeit anderer Erwachsener, gerade der Älteren Generation, weil man denen eben doch mehr und andere Lebenserfahrungen zutraut als den eigenen Eltern, deren Glorienschein (aus Kindersicht) dann schon ziemlich verblasst ist. Werden Jugendliche anerkannt als vollwertige Mitglieder ihrer Gemeinschaft, bzw der Gesellschaft, bieten die meisten bereitwillig Hilfe und Fürsorge an.

VI Integration (Mixity)

Ein weiterer Aspekt des 4GGW ist seine Intention, der Integration von Parteien unterschiedlicher Ethnik und Kultur und der Mischung mehrerer sozialer Schichten zu dienen. Jesse Jackson: „Man kann keine Mauern bauen zwischen den wenigen, die im Überfluss leben und den vielen, die mit Krankheiten, geringem Einkommen und Verzweiflung leben. Irgendwie muss man Brücken des Ausgleichs in der gesamten Menschenfamilie bauen“.

…a) Während der langen Geschichte der Menschheit hat das Fremde, das Unbekannte, Furcht und Hass geschaffen. Um fähig zu sein, uns gegenseitig zu ertragen, anzuerkennen, zu lieben, müssen wir einander erst mal kennen lernen. Das Auftreten von Misstrauen, Neid, Eifersucht, Hass und Krieg kann vermieden werden, wenn alle die Gelegenheit haben, sich einander wirklich kennen zu lernen. Und die beste Art, sich kennen zu lernen (ohne sich sofort auf den Keks zu gehen) ist, gleich nebenan zu wohnen und ein gemeinsames Interesse zu teilen.

Wer so etwas auch nicht ansatzweise versuchen möchte, sollte sich nicht bewerben, in einem 4GGW zu wohnen.

b) Die am stärksten treibende Kraft zu Hass und Krieg war immer eine Art von Neid. Und von den verschiedenen Arten Neid ist der auf Reichtum der stärkste. Deshalb ist es erstrebenswert, Toleranz zu schaffen zwischen Leuten verschiedener Einkommensebenen, wobei die Abstände allerdings nicht zu groß sein sollten. Da die wirklich reichen Leute selten bereit sind, etwas zu teilen, was sie als ihr Eigentum oder ihren Einflussbereich erachten, sind sie voraussichtlich nicht sehr an der Weilerwohnweise interessiert. So beschränkt sich unsere Auswahl auf Leute mit höherem mittleren Einkommen, die evtl. einen ganzen Weiler zusammen mit Freunden kaufen würden, Leute unteren mittleren Einkommens, die sich keine Hypothek leisten können oder wollen, Leute, die wegen ihrer Jobs extrem flexibel sein müssen, Leute mit geringem Verdienst, die nicht einmal von einem Eigenheim träumen brauchen, und Leute mit keinem eigenen Einkommen, vom sozialen Netz abhängig. Darüber, wie man diese verschiedenen Ebenen am besten mischt, habe ich keine Literatur gefunden, sodass man es einfach mal ausprobieren muss.

1) Den dichtesten Grad an moeglicher Mischung erreicht man, wenn man im gleichen

Weiler 2 ähnliche Ebenen mischt, in anderen Weilern andere Mischungen erprobt, und diese in einem Turm zusammenführt. Im Falle von nicht-kurierbaren Unverträglichkeiten innerhalb eines Weilers gibt es die Möglichkeit des Tauschs einer Partei mit einer anderen aus einem anderen Weiler (die Wohnungen dürften wegen der angestrebten Modularbauweise ähnlich sein) Sollte auch dies nicht funktionieren, gibt es ja evtl. weitere Solidartürme, und in extremis den Ausschluss

2) Eine vorsichtigere Herangehensweise wäre das Mischen zweier Ebenen in einem Turm, und andere Mischungen in anderen Türmen

3) Verschieden gestaltete und –ausgestaltete Häuser je nach Einkommen, zB Einfamilienhäuser mit individuellem Garten gegenüber Hochhauswohnungen ohne alles Grün: Das gibt es überall auf der Welt. Folgendes ist mir besonders aufgefallen in dem – 1959 mit dem ersten Preis (international) für (damals) neue soziale Wohnkonzepte ausgezeichneten – Wohnviertel in Bagnol-sur-Cèse in Südfrankreich im Rhonetal, das damals für die Arbeiter und Ingenieure der Atomreaktoren erstellt wurde.: Die Besserverdienenden sind nach einer Weile aus den Hochhäusern ausgezogen und haben sich Villen in den umliegenden Dörfern gebaut. Die Mittelschichtleute sind in die dort erstellten Einfamilienhäuser gezogen und haben starke Zäune um ihre Siedlung in der Siedlung gezogen. Die, die in den Mehrfamilienbauten und den Hochhäusern geblieben sind, versuchen – oder auch nicht – mit der Einquartierung von immer mehr Immigranten klar zu kommen. Ein Sozialbüro versucht, das Beste daraus zu machen, kann aber – mit den zur Verfügung stehenden Mitteln – nicht die damals zwar wohlgemeinte aber verfehlte Architektur kompensieren.

Der architektonisch ausgedrückte Unterschied der Einkommensklassen schafft Neid und Eifersucht und Hass, und daraus resultierenden Vandalismus.

VII Demokratie

Wenn wir wirklich demokratisches Miteinander lernen wollen, so gelingt dies am besten, wenn wir ganz viele Gelegenheiten schaffen und wahrnehmen im Alltag um uns herum. Je früher wir sehen, wie sie funktioniert, und je eher wir daran aktiv teilnehmen können, umso selbstverständlicher wird sie Teil unseres Denkens und Tuns.

Die Struktur

a) WeilerEbene Mitgliederversammlung (WP)Delegierte(DW), Schiedsperson(en)

b) Turm/DorfEbene. Versammlung der DW (SP) Delegierte(DS), Schiedsperson(en)

c) Turmrat, Gemeinderat. Stadtrat, LandkreisRat……

ci) WP=WeilerParlament, DW=Delegierte des Weilers, SP=SolidarParlament etc

a) Der Weiler ist die Basisstruktur.

Ab dem 9ten Lebensjahr ist jedes Weilermitglied aktiv und passiv wahlberechtigt, d.h., es darf wählen und darf gewählt werden. Alle Wahlberechtigten bilden das WeilerParlament (WP) Das WP entscheidet zB ueber die Nutzung der Grünfläche, die Farbe der an die Grünfläche grenzenden Wände, die Art möglicher Zäune, Schallprobleme, Grillfeste, Kleintiere etc Das WP waehlt aus seiner Mitte 3 Delegierte (DW), vorzugsweise eineN aus jeder Generation. Es kann die gleichen oder auch andere als Vertrauensleute wählen. Mindestens 1x im Monat sollte eine Versammlung stattfinden. Interne Fragen regeln die gewählten Vertrauensleute. Wenn auf diese Weise kein Konsens erzielt werden kann, ist es ratsam, die Schiedspersonen anderer Weiler hinzuzuziehen. 2 der 3 Delegierten sollten ueber 16 sein.

b) Die Weilerdelegierten sind automatisch Mitglied des SolidarParlaments (SP), das sich aus allen Weilerdelegierten zusammensetzt. Das SP trifft Entscheidungen zu den öffentlichen Räumen und Flächen der Solidargemeinschaften Turm oder Dorf: zB. die Mehrzweckhalle, Studios, Café, Garagen. Stauräume, Gästeräume, Lifte, Treppen, Licht, Eingang, umgebendes Grün etc. Das SP wählt aus seiner Mitte 3 Delegierte (DS), die die Solidargemeinschaft Turm oder Dorf auf der nächsthöheren Ebene vertreten. Mindestens 1x alle 3 Monate sollte eine Versammlung stattfinden.

c) 3 oder mehr Türme bilden die nächste Ebene, falls nicht schon ein Gemeinde- oder Stadtrat die nächste Verwaltungsebene einnimmt. Alle DS bilden das „TürmerParlament (TP). Aus dessen Mitte werden wieder Delegierte gewählt, die die Solidargemeinschaft in der nächsten Verwaltungsebene vertreten.

VIII Die Grünfläche – der Garten

Die Grün/GartenFläche ist nicht nur der gemeinschaftlich verwaltete Raum des Weilers, sie ist das wahre Zentrum der Gemeinschaft.

a) die Nutzung 1. mittels Konsens oder demokratische Abstimmung, zB ¾

2. unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Kindern zu riechen, zu schmecken, zu beobachten, und vor allem ihre Hände in Erde zu graben und zu wühlen.

3. als informeller Treffpunkt, und Festplatz

4. als ein lustiger Schrebergarten voller Gemüse, Früchte, Salate und Kräuter, den Genuss unvergifteter Lebensmittel von der Hand in den Mund zu genießen. Um ein Ort gemeinsamer Freude zu werden und zu bleiben, ist ein Regelwerk vonnöten, die demokratischen Prozesse miteinschließend, die vor Einzug bestätigt und unterschrieben werden müssen, als da sind zum Beispiel:

b) die Regeln 1. keine Oberflächenversiegelung über besonnten Zonen

2. Büsche oder Hecken nur, wenn sie dem Nachbarn nicht den Sonnenschein rauben.

3. Keine Zäune (siehe 2) höher als 50 cm. Keine Ballspiele außer mit Kleinkindern ; denn für größere Menschen sollten im Umland genügend Flächen und Gelegenheiten sein.

4. Kein Überschreiten eines gewissen kindlichen Lärmpegels (zb Musik mit wummernden Bässen) und keine exzessiven Grillfeste

IX Danksagungen

Vor allem und zuerst an Michael Southgate, der mich 2 Jahre bei meiner Recherche, mit Kontakten, mit Diskussionen, und vor allem mit dem Bau eines SolidarTurmModells unterstützte. Von Herzen kommender Dank auch all denen, die sich geduldig meine Ausführungen anhörten, und mit ihren Kommentaren und Anmerkungen hilfreiche Korrekturen und Änderungen einbrachten, darunter besonders meinem Bruder Wolfram Reutlinger, der meine Arbeit mit dem Zusenden von relevanten Zeitungsartikeln und Kommentaren fast von Beginn an begleitete.

X Eine leider sehr unvollständige Bibliographie

Lynsey Hanley, “Estates”, An Intimate History, London, Granta Books, 2007

Sarah Bunker, Chris Coates, Jonathan How, editors of Diggers and Dreamers Publications : “Diggers and Dreamers, 2006/2007”, BMC Edge London WC1N

ESPRIT “L’architecture et l’esprit de l’urbanisme européen”, no 318, oct 2005

Bill Dunster Informations about ZEDfactory and BedZed Architects

Patrick Nuttgens, “The Story of Architecture”, London, Phaidon 1983, 2nd ed.1997

“Architektur des 20sten Jahrhunderts,” 2 Bde, D 2006,

James Wines , „Green Architecture“, Koeln, Taschen 2000

Lucien Kroll, “CAD-Architektur” 2.ed.1987

Vielfalt durch Partizipation, Karlsruhe, C.F.Mueller,

Manfred Speidel ed.„TEAM ZOO“, Vier Japanische Architektengruppen, Bauten und

Projekte und Bauten 1971 – 1990, Verlag Gerd Hatje 1991

Robert Fishman „New Urbanism“, Michigan Debates on Urbanism, vol.2

Peter Calthorpe vs. Lars Lerup, Michigan 2005

Kumar, Howarth, Poklewski Koziell “Resurgence”, Magazines since May 2004

Stephen Graham “Postmortem City” in ‘CITY’ magazine , July 2004

Deutscher Staedtebaupreis 2006, Berlin, information by internet

Konferenz: Ambulant betreute Wohngemeinschaften: Konzepte, Qualität,

Praxisbeispiele. Muenchen, 23.01.07

Archives Municipales Bagnols-sur-Cèse:

„Prix de L’Urbanisme 1959“

Schweizerische Technische Zeitschrift Nummer 39, Wabern, September 1964

Robert Capelle „Etude sur le développement de Bagnols-sur-Cèse”

Renate Schmidt, Bundesministerin fuer Familie, Senioren, Frauen und Jugend,

2005/6„Online-Handbuch „Lokale Bündnisse für Familie“

Ursula von der Leyen, Bundesministerin fuer Familie etc, 2006/7

„BMFSFJ- Briefe und Informationen“ via e-mail,

Baukultur, Magazin , veröffentlicht im Internet, März 2004:

Christine Dissmann „Baukultur- ein Ausdruck herrschender Machtverhaeltnisse“,

Juergen Hasse ,Landschaftskultur“Integrales Moment von Bau, Stadt u. Lebenskultur

Uwe Altrock „Stadtbaukultur – Modebegriff oder innovatives Programm?

Ulf Matthiesen „Baukultur in Suburbia“

Jobst Siedler „Die Gemordete Stadt“

Gertraud Hoehler „Jenseits der Gier“, vom Luxus des Teilens, Berlin 2005

English Partnership „The Urban Design Compendium“, August 2000

Llewelyn-Davies, David Walton, Matthew Lally, Harini Septiana

Alan Baxter & Associates

Kingston University “Think in Kingston: Suburban Futures: Participatory

Lifestyles”,Giles Lane, Melissa Mean, Dr.Nick Hubble, Prof.Joe Bailey

CITY „analysis of urban trends, culture, theory, policy, action“, V8, Nr2, Jul 04

Niederrheinische Post “Das Hofhaus in Mettmann”, 5.April 2006 (?)

Frankfurter Allgemeine“Neuer Kurs für alte Städte“, 06.10.06, Jens Friedemann

Süddeutsche Zeitung, „Die ECE-Formel“, 06.10.06, Gert Kaehler

Handelsblatt „Städte brauchen Freiräume“, 06.10.06, M.Frey-Broich

Anhang II

Seit über 2 Jahrhunderten waren und sind Einfamilienhäuser der Traum fast aller, – zumindest fast aller Europäer und Amerikaner. Inzwischen sind wir so individualisiert, die Mitglieder der Blutsverwandten versprengt über die ganze Welt auf der Suche nach Arbeitsplätzen, die Alten , Mittleren und Jungen in jeweils verschiedene Arbeits-, Lebens- und Erlebniswelten ausgegliedert, sodass viele, wenn nicht die meisten, sich isoliert und an den Rand gedrückt fühlen in einer Welt, die täglich komplexer und damit unüberschaubarer wird.

Immer mehr verletzliche Menschen fallen aus dem System, klinken sich selbst aus (unsichtbar für die Umwohnenden) trotz vorhandenen Wohl- stands…..oder werden körperlich krank, seelisch krank , drogenabhängig, kriminell oder….die Liste ist offen. Gettos bilden sich in ungekannter Geschwindigkeit und tendieren dazu, undemokratische Gesellschaftsformen zu entwickeln.

Frank Schirrmacher

„Vom Vergehen und Neuentstehen unserer Gemeinschaft“

Muenchen 2006 by Karl Blessing Verlag, Verlagsgruppe Random House GmbH

p.16 „ wurde ihm klar, was entscheidend fuer das Durchkommen am Donner-Pass gewesen war: die Familie. Einzig und allein, ob die betreffende Person in einer Familie oder allein gereist war, entschied darüber; mehr noch :Je größer die Familie war, desto größer war die Überlebenswahrscheinlichkeit des Einzelnen. Und nicht nur das: Auch wie lange jemand durchhielt, hing von der Größe seines verwandtschaftlichen Netzes ab.“

p.37 „ Familie setzt sich zunehmend nicht mehr aus Eltern zusammen, die sich um ihre Kinder, sondern bestenfalls aus Kindern die sich um ihre Eltern kümmern. „

p.38 „Paul Kirchhof:“ Der Staat organisiert die sozialstaatliche Errungenschaft einer Sicherung in Alter und Krise für alle – auch die kinderlosen – Erwerbstätigen, zwingt aber die Kinder , die eigenen Eltern, die ihnen Erziehungsleistung und Erziehungsaufwand zugewandt haben, leer ausgehen zu lassen.“

p.73 „Je kinderloser die Umwelt, je verwandtschaftsärmer die Netzwerke, desto schneller scheint sich der Mensch der Kinder zu entwöhnen“….

„Denn Menschen müssen Kinder nicht nur aufwachsen sehen, um selber welche zu bekommen, sie müssen Kinder auch erleben, um sie zu lieben. Und sie müssen sie lieben, ehe sie geboren sind, um sie zu wollen. „

p.75 „Und je weniger Kinder wir haben, desto geringer wird der Anteil altruistischer oder moralischer Ökonomie in unserer Gesellschaft.

Die Nichtgeborenen, die fehlenden Kinder, sind also mittlerweile durch ihre Abwesenheit eine Macht geworden, mit der man rechnen muss. „